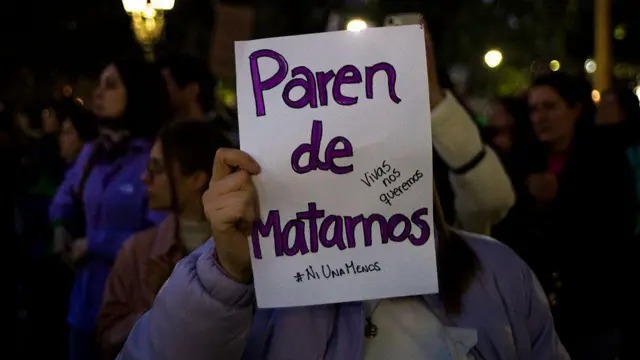

El triple femicidio en Florencio Varela despertó una nueva ola de protestas. Mujeres de distintos puntos del país salieron a las calles a pedir justicia por Lara, Brenda y Morena y a plantear exactamente lo mismo que hace 10 años cuando inició el movimiento #NiUnaMenos: Paren de matarnos. Los femicidios en contexto de narcocriminalidad existen y de los 178 registrados hasta agosto, 15 de ellos se enmarcan en situaciones de narcotráfico y crimen organizado.

La bolsa de consorcio. Símbolo del descarte, de lo que ya no sirve, de lo que estorba, de lo que no es necesario, de lo que ya no vale. A eso nos han reducido a las mujeres que, desde niñas, somos conscientes de que el peligro acecha a cualquier hora, en cualquier esquina o incluso en nuestra propia casa. “Llegué”: un mensaje que se ha vuelto obligación después de cada juntada o salida. La ubicación que enviamos a nuestros amigos y familia cuando estamos yendo a esa cita que no sabemos cómo va a terminar. El evitar pasar por ciertas calles a cierta hora para escapar del acoso callejero cuando ves un grupo de hombres amuchados. El gas pimienta en el llavero. Pará, ¿estamos exagerando mucho?

Quienes tenemos más de 30, recordamos como si fuera ayer cuando a Candela Rodríguez, de solo 11 años, la encontraron asesinada. Su cuerpo apareció en una bolsa, en unos pastizales de Villa Tesei. Ni hablar de un caso que nos estremeció hasta la médula como el de Ángeles Rawson, de 16 años, quien fue asesinada por el portero de su edificio luego de haber intentado violarla. Su cuerpo fue encontrado en una cinta de clasificación de residuos.

Hace solo un par de días se viralizaron videos de estaciones de servicio en donde los playeros “bromeaban” con meter a la community manager en una bolsa de consorcio para deshacerse de ella “por ser una pesada”. Las agrupaciones y activistas feministas tratamos de reeducar (por milésima vez) a un público que pedía que entendiéramos el contexto de aquellos mensajes e incluso que los tomáramos “con humor”. La realidad supera la ficción y, esta semana, tres víctimas de femicidio aparecieron asesinadas… en bolsas de consorcio.

En las redes sociales y medios de comunicación se las ha revictimizado, haciendo alusión constantemente a que “ejercían la prostitución” (y se vuelve a caer en el señalamiento de buena o mala víctima). A eso, se suman los que piden que no hagamos referencia a este caso como femicidio sino como un “ajuste de cuentas narco”.

Se habla de femicidio porque el caso tiene varias aristas para considerarlo como tal: las víctimas presentaban un contexto de vulnerabilidad social y económica. Una de ellas era menor de edad y “ejercía la prostitución”, algo que seguramente no deviene de una decisión “libre” sino de un contexto y circunstancias que la obligaron a hacerlo. Además, en el caso de la niña de 15 años, no se puede hablar del ejercicio de un trabajo sino, lisa y llanamente, de abuso sexual. Efectivamente, hubo varones que, desde hace al menos tres años, pagaban por abusar de esa niña.

Como si fuera poco, la espectacularización del hecho que fue transmitido en un grupo cerrado de Tik Tok (con 45 personas mirando). Esto evidenció el ensañamiento y tortura contra las victimas. El contexto narco no le quita el componente de violencia de género. Todo lo contrario. Reduce a las víctimas a objetos, como si fueran una moneda de cambio. Y en este caso, como un pretexto para, a través de su asesinato y tortura, aleccionar a quienes se “atrevan” a desafiar a la organización narco.

Más allá de todo el trasfondo que está en materia de investigación, es importante aclarar que existe un protocolo para el abordaje de las muertes violentas de mujeres y diversidades al cual adhiere la Unidad Fiscal Especializada en Violencia (UFEM) y que plantea que, en estos casos, se parte de la presunción de femicidio y se procede con la investigación. Aunque la carátula final (en cuanto a lo judicial) pueda llegar a ser otra, contemplar la figura de femicidio en estos casos permite enmarcar el hecho en un contexto en el que la víctima o las víctimas se encontraban en una situación de desigualdad por razones de género.

De hecho, hay miles de femicidios que no fueron juzgados como tales. En Adelia María, Camila Carletti fue asesinada por Ramón Villar y el Tribunal lo condenó a 20 años de prisión por homicidio simple. Camila ejercía la prostitución y atravesaba una situación de consumo problemático de estupefacientes. Se encontraba en una situación de total asimetría frente a su agresor, quien luego de tener relaciones sexuales con ella, la asesinó con un arma blanca, ató de pies y manos su cuerpo y lo arrojó a un arroyo. En 2018, la Cámara Primera del Crimen en los Tribunales de Río Cuarto no consideró que hubiese un causal para un femicidio. Sin embargo, las feministas nunca vamos a dejar de nombrar el hecho por lo que fue: un asesinato por razones de género que debiera haber sido penalizado con cadena perpetua.

Si la condena judicial no fue justa, como sociedad debiéramos reconocer esa desigualdad estructural que forma parte de una problemática que no ha cesado desde aquella primera marcha del Ni Una Menos en 2015. Cada 39 horas, en Argentina muere una mujer en manos de la violencia machista. Así lo indica el registro de femicidios de la Corte Suprema de Justicia y la organización La Casa del Encuentro, que registró 164 víctimas desde enero a agosto de este año. Se estima que 1 de cada 10 femicidios se dan en un contexto de crimen organizado y, en lo que va del 2025, son al menos 15 los casos contabilizados que responden a estas características. En 2024, fueron 18 las mujeres asesinadas en contextos de narcocriminalidad.

Ada Rico, presidenta de La Casa del Encuentro, explicó a Infobae que el lugar que ocupa la mayoría de las niñas, adolescentes y mujeres en este tipo de organizaciones delictivas es, netamente, el de objeto de disciplinamiento y que suelen ser asesinadas “como venganza entre bandos”. Al día de hoy, son 12 los detenidos (que integrarían la organización narco) por el triple femicidio en Florencio Varela. Entre los principales señalados se encuentran Andrés Parra, Miguel Villanueva Silva, Celeste González y Daniela Ibarra, imputados por “homicidio calificado por haber sido cometido con el concurso premeditado de dos o más personas, por ser cometido por alevosía y ensañamiento y por ser cometido por un hombre contra una mujer mediante violencia de género”.

Se supo que las víctimas habrían sido llevadas engañadas al lugar del crimen, bajo la promesa de que asistirían a una fiesta. Una camioneta blanca las pasó a buscar en cercanías a una rotonda de La Tablada. El vehículo apareció incendiado a siete cuadras del lugar del asesinato. La organización criminal estaría encabezada por quien, se presume, sería el autor intelectual del triple femicidio: un joven peruano de 23 años conocido como “Pequeño J”.

El 2025 lleva más de 170 víctimas de femicidio contabilizadas. En enero de este año, el presidente Javier Milei hizo alusión a diversas cuestiones en el Foro Económico de Davos. Además de un discurso sumamente homofóbico (en donde dijo que “la ideología de género constituye abuso infantil”), criticó la figura legal del femicidio y consideró que eso implicaría “legalizar que la vida de una mujer vale más que la de un hombre” (!). Como si fuera poco, el ministro de Justicia, Mariano Cúneo Libarona, aseguró que se eliminaría esa figura del Código Penal Argentino. Así que, nuevamente, a explicar lo obvio.

En 2014, la Corte Suprema de Justicia de la Nación elaboró un informe sobre los femicidios y aseguró que antes no había un término que expresara “la forma más extrema de violencia contra las mujeres”. ”Concebir de esta forma los asesinatos de mujeres por razones de género permite una comprensión más profunda del fenómeno y sus causas. Entre ellas, el componente social que pone en eje el hecho de que todas las expresiones de violencia contra las mujeres están arraigadas en construccioens de poder que ordenan las relaciones sociales entre hombres y mujeres”, manifiesta el escrito.

Argentina ha adherido a los principales tratados internacionales para prevenir y erradicar la violencia contra las mujeres. Desde el 2009, contamos con La Ley 26.485 de Protección Integral para prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra las mujeres en los ámbitos en que desarrollen sus relaciones interpersonales. Pero más allá de las herramientas legales, importan las distintas acciones que se realizan para promover una sociedad libre de violencias. Que los gobiernos anteriores no hayan logrado resultados, no quiere decir que el Estado no deba hacerse cargo.

El gobierno de Javier Milei eliminó el Ministerio de las Mujeres, el programa Acercar Derechos y el Registro Nacional de Organizaciones Sociales de Género. El argumento que brindaron es que se trataba de “estructuras ideológicas que solo sostenían militancia y cargos políticos” y que su concepción es que “la violencia no tiene género”. Como ha pasado en tantas otras patas del Estado, en lugar de mejorar o buscar eficientizar los organismos, se procedió al cierre y se desmantelaron más políticas públicas. En este caso, políticas que apuntaban a trabajar sobre la prevención de la violencia hacia las mujeres y garantizar la protección de aquellas que sufren algún tipo de violencia y que podrían, en un futuro no muy lejano, ser una cifra más en las estadísticas de los femicidios.

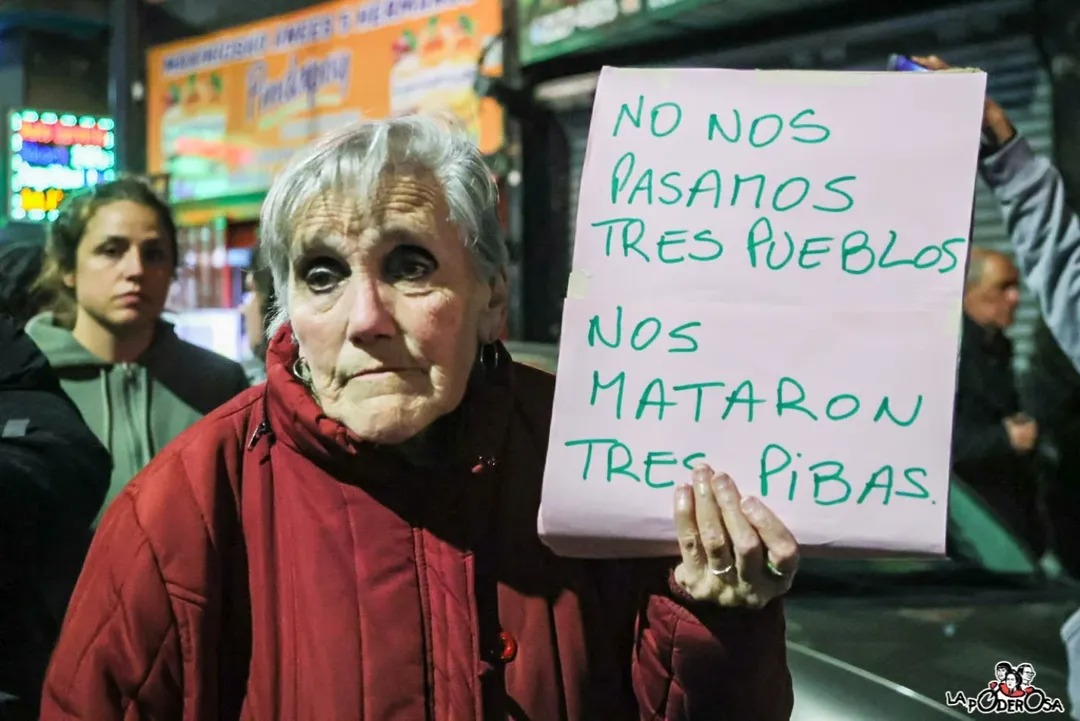

Tras distintas conquistas como la Ley de Interrupción Voluntaria del Embarazo (a fines del 2020) y lograr instalar una agenda que problematizó y cuestionó hasta el cansancio las distintas formas de violencia (física, psicológica, económica, política y simbólica), los “micro-machismos” en la cotidianeidad, la reproducción simbólica y sistemática de la misma en los discursos, se dijo que el movimiento de mujeres y diversidades “se pasó tres pueblos”. Nos dijeron que no hacía falta ser “tan pesadas” (como las community manager retratadas en las publicidades de las estaciones de servicio y de las que buscan “deshacerse”). Incluso, llegaron a decir que el movimiento feminista se trataba de una “moda”. Raro, considerando que pocas cosas resultan tan incómodas en la mayoría de los ámbitos cotidianos como hablar en profundidad de la brecha de género y proponer debatir al respecto sin que alguien “haga agua”.

Esos disparadores siempre incomodan a alguien en la mesa familiar, en el grupo de amigos, en la facultad, en la escuela, en la oficina y hasta en los distintos ámbitos de decisión política. Si un tema incomoda tanto, lo peor que se puede hacer es huirle. Y mientras se siga haciendo la vista gorda al problema, seguirán escuchándonos hablar de esto. Y nos vamos a seguir pasando tres pueblos… y todos los que hagan falta.