“¿Por qué no cierran si no cobran?”. Esa fue la pregunta que escuchó Carolina Armeloni más de una vez en el último año. Ella, referente de la Cámara de Discapacidad de Córdoba, lo tiene más que claro; si los centros de día cierran, hay personas que no comen; si los terapeutas dejan de atender, hay cuerpos que se atrofian. Si el Estado se retira, no hay reemplazo posible.

Ilustración: Gaju

La lucha no empezó este año, aunque hoy cobre otra dimensión. El movimiento de prestadores y centros dedicados a la atención de personas con discapacidad tiene una historia larga de silencios, demoras y peleas invisibles. Durante años, la preocupación principal fue “cobrar a tiempo”. Porque en este sector, los pagos pueden llegar con, mínimo, noventa días de atraso, y algunas veces, no llegar nunca.

La pandemia fue un punto de inflexión. La crisis sanitaria expuso la fragilidad estructural del sistema, y empujó a actores históricamente fragmentados a organizarse. Así nació —o más bien se consolidó— la Cámara de Discapacidad de Córdoba, en diálogo con otras organizaciones del país como Converger y A.T.I. (Asociación de Trabajadores por la Inclusión). Entre centros de día, hogares, centros educativos terapéuticos y centros de rehabilitación, comenzaron a coordinarse para sobrevivir. Literalmente.

Lo que antes eran reclamos aislados por un nomenclador injusto o un retraso en los aranceles, se transformó en una agenda más amplia: defender derechos, sostener políticas públicas, evitar el desmantelamiento del sistema. Y esa unidad fue clave para llegar hasta donde están hoy. “Este año entendimos que, si cae uno, caemos todos”, resume Carolina Armeloni.

Con esa fuerza reconstruida, el sector comenzó a tener presencia política real. No en los grandes medios, ni en los discursos oficiales, pero sí en ciertas reuniones con actores clave, en marchas silenciosas y en chats colectivos donde se organizaban acciones y se compartían estrategias. Así llegaron a acompañar el debate parlamentario de una ley clave: la Ley de Emergencia en Discapacidad, un proyecto que no solo reconocía la urgencia del momento, sino que también significaba un mínimo gesto de justicia hacia un sistema que —desde el anonimato— sostiene vidas. Una ley votada por mayoría, celebrada en las plazas, y vetada pocos días después.

En los papeles, la Ley de Emergencia en Discapacidad vetada por el presidente Milei implica una inversión estatal menor al 0,5% del PBI, según varias estimaciones presentadas en los últimos días. Pero lo que está en juego, dice Armeloni, es mucho más profundo: una estructura solidaria que Argentina supo construir, única en América Latina, que garantiza el derecho a una vida digna a las personas con discapacidad. “En el fondo, el veto tiene que ver con una concepción del Estado”, advierte Armeloni. “Una idea libertaria donde si nacés con una discapacidad, es tu problema. El Estado no tiene por qué acompañarte”.

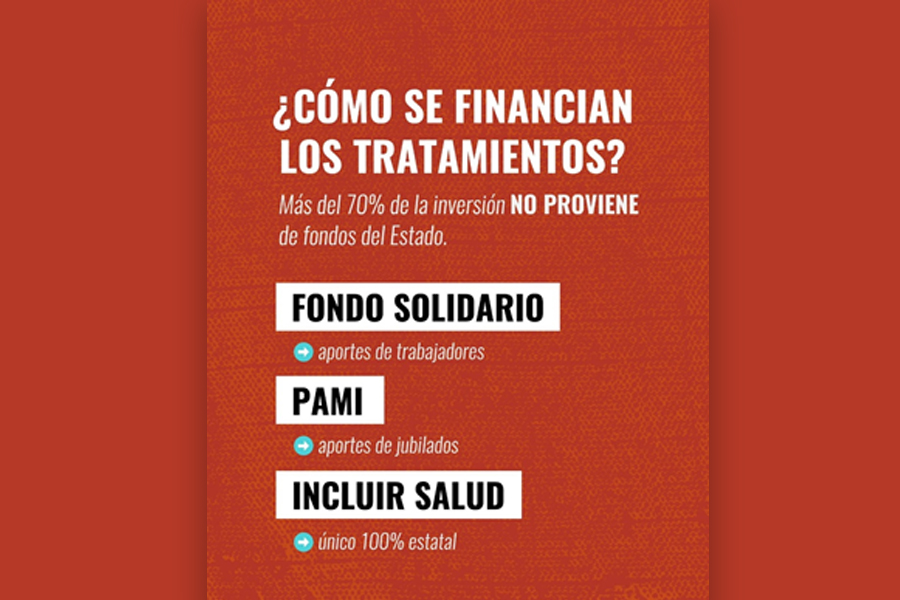

“Esto no es por plata, es ideológico”. La frase no es de un militante ni de un opositor acérrimo. La dijo la misma Carolina después de recorrer despachos de diputados y dialogar con senadores de diferentes bloques. “El sistema argentino está basado en un fondo solidario financiado por las propias obras sociales. El Estado solo cubre a quienes no tienen cobertura formal. Eso representa una fracción mínima del presupuesto. Vetar esta ley es una decisión ideológica, no económica.”

La lógica del sacrificio, arraigada en un sector históricamente feminizado y precarizado, es también funcional al vaciamiento. Se espera que quienes cuidan, rehabilitan, sostienen, lo hagan por amor, como si eso alcanzara para pagar sueldos, mantener edificios o comprar insumos. El discurso de la vocación se usa como escudo para justificar la desidia, y cuando finalmente alzan la voz, el mismo Estado que les debe meses de trabajo les responde con sospechas: “¿Por qué no cierran?”. Lo que no se dice es que si los centros no cierran es porque saben lo que pasa cuando lo hacen. No hay red. No hay nadie más.

¿Qué harán ahora? Es la pregunta que me surge al plantear este relato. De las palabras de Caro me hace sentido lo siguiente:“Nos queda la calle. Y la palabra”.

Pero mientras se discute en el Congreso, miles de familias sienten la fragilidad, personas que perdieron su pensión no contributiva sin explicación, niños que dejaron de recibir sus terapias, madres que no pueden más, pero tampoco pueden parar. Vetar la ley de discapacidad no es una cuestión técnica. Es una toma de posición. Una declaración silenciosa que dice: “esto no es prioritario”. Pero hay cuerpos que no pueden esperar y vidas que no pueden seguir recortándose.

Lo bueno, es que hay una sociedad que, frente al cinismo del Excel, no está dispuesta a mirar hacia otro lado cuando los más vulnerables quedan expuestos. A esos ciudadanos y ciudadanas apelamos, para que los derechos humanos no sigan siendo la variable de ajuste, sino el primer renglón de cualquier política pública. Y también apelamos a quienes nos representan en el Congreso, los y las diputadas que aún tienen la posibilidad de revertir el veto y demostrar que legislar es, ante todo, un acto de humanidad.

(*) Gracias a Carolina Armeloni, cuya voz —valiente y clara— ayudó a darle forma a estas palabras y a visibilizar una lucha que sigue dando sentido a lo colectivo.