Grand Tour o una

hermosa fuga de amor

Hubo un tiempo en que viajar era asunto de mapas, baúles, promesas y silencios. En Grand Tour, Miguel Gomes se sube a ese tren perdido y lo reconstruye con retazos de película, sueños coloniales y voces prestadas. Pero no es un viaje cualquiera: es la más bella fuga de amor. Porque después de todo ¿Qué es el amor?

En la última película del portugués Miguel Gomes asistimos a una mezcla de documental y ficción. Esta distinción la hacemos sólo como una referencia estética, porque en el mismo momento en que se enciende la cámara ya se está recortando la realidad. Nos referimos, concretamente, a que hay escenas filmadas en estudio y otras en escenarios naturales.

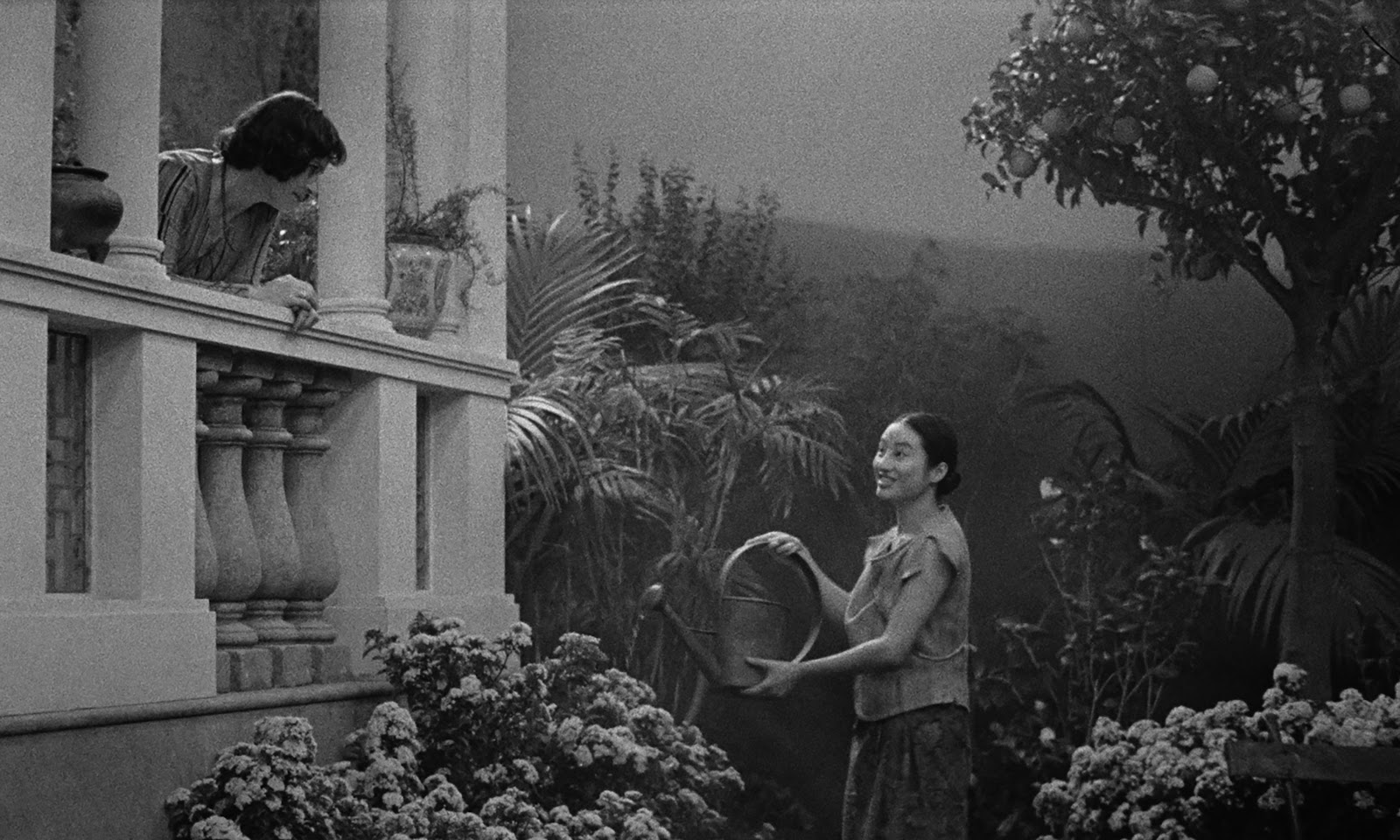

Como en Tabú (2012), Gomes retrata el vínculo -¿amoroso?- entre dos personajes dentro de un universo exótico e impredecible.

La película, aclamada en el Festival de Cannes 2024, sigue el trayecto de dos protagonistas. Comienza en Rangún, Birmania, en 1917. Edward (Gonçalo Waddington), funcionario del Imperio Británico, huye de su prometida Molly (Cristina Alfaiate) justo el día de su llegada para casarse. Durante su viaje, recorre diversas ciudades como Singapur, Bangkok, Saigón, Manila y Osaka, hasta llegar a China. Luego del pánico inicial, lo invade una sensación de melancolía y pena por Molly, esa mujer con la que se comprometió siete años atrás y a la que apenas reconoce. Decidida a casarse, Molly emprende también ese recorrido a través de Asia. Divertida y sin miedo, ella no duda en preguntar ni en buscar en donde sea.

El “Grand Tour” era una práctica común en Europa durante una etapa de transición cultural, desde la Edad Media hasta los albores de la modernidad. Reflejaba la importancia de la educación y el conocimiento, así como la búsqueda de experiencias fuera del propio país. La realizaban jóvenes aristócratas y podía durar varios meses. Miguel Gomes juega con este concepto en contraste: sus personajes también viajan, asisten a rituales culturales, conocen personas, pero no logran dimensionar la realidad que los rodea porque están centrados en sí mismos, en sus deseos y en el sentido de su andar. Un tema digno de la comedia rosa: amor y desamor.

Podríamos decir que la película se estructura en dos partes: por un lado, el viaje de Edward; por el otro, el de Molly. Esta forma nos permite advertir la diferencia entre ambos. Edward es melancólico y observador. Molly, en cambio, es activa y vital: establece vínculos cercanos con quienes encuentra en el camino. Él ve el mundo como una postal que se desvanece; ella, como un paisaje en transformación.

En una entrevista, el director ofrece una definición concreta sobre el conflicto en el cine, citando a Jean Renoir: “La tragedia de este mundo es que todo el mundo tiene sus propias razones.” Alrededor de esa premisa se articula el relato, al que se suman personajes secundarios que también muestran sus propios conflictos y deseos.

La idea de lo doble se repite en lo estético. Si bien la mayor parte del filme es en blanco y negro hay escenas retratadas a color. El juego con los contrastes, las luces y sombras de las ciudades y las personas que en ella habitan hacen al ritmo de la película. En este sentido también vemos la mezcla de géneros entre lo documental y lo ficcional. Las tomas documentales nos recuerdan a aquellas primeras imágenes que proyectaban los hermanos Lumiére en los inicios del cine.

Es un filme de época pero son pocos los escenarios adaptados, en la calle hay autos modernos y carteles gigantes. Una narradora nos guía por la travesía. Los protagonistas son británicos pero hablan portugués. Se habla en portugués, chino, japonés y francés sin mediar traducciones. Sólo en algunos momentos muy específicos se hace uso de ese recurso. Todo es verosímil. El sonido se disloca, la imagen se parte, y sin embargo, todo encaja. Porque el viaje no es externo, sino interno.

En una de las escenas más reflexivas de la película, Molly habla con un pastor occidental que está por renunciar a sus diócesis.

-Debe ser muy triste abandonar las convicciones de toda una vida.

-Para nada, es muy liberador. -Responde él.

Este diálogo lo tienen los personajes pero también podría ser una reflexión del director en relación a los tiempos del cine. En la película hay varios juegos en relación al lenguaje. Como los juegos de los niños que aún no han sido domesticados, esto es cine que no se mete en la caja de la narración clásica.

La propuesta de Grand Tour es abrir los sentidos como quien sale de viaje. Traer imágenes y sonidos que renueven la sorpresa, una sensación que nos haga esperar el siguiente plano con la expectativa de los que esperan a un ser querido que vuelve de otras tierras. El desafío es enorme ¿Es posible en un mundo hiperconectado y globalizado traer clips realmente novedosos? Algo deja claro, no todo entra en un celular.