A la memoria y pluma del recordado don Rodolfo Centeno que es a quien, por haber vivido los hechos y su predicar por las cosas criollas, le debemos en parte esta recordación

No pocas veces, las tradiciones perduran merced a la buena memoria que hagamos de ellas. Considerando que las modas y las nuevas formas avanzan con premura y dejan de lado las costumbres que otrora aparecían habituales y arraigadas. Vamos a evocar ahora lo que en tiempos lejanos se llamó “las tropas de Jorba”, en llana referencia a las legendarias caravanas de carretas hacia tierra adentro que el almacén de ramos generales abierto por el súbdito catalán don Salvador Jorba con el singular nombre “La Bola de Oro” propiciaba en distintos momentos del año. Ese sustancioso tráfico de ida y vuelta con mercaderías y frutos regionales constituía un colorido espectáculo en sí, desde la ajetreada preparación de los troperos para la salida, más la clamorosa partida por las calles de las afueras de Río Cuarto, y el no menos sonoro regreso de los viajeros y sus cargas fecundas en los carruajes. Con el tiempo, don Salvador mandó a llamar de España a dos jóvenes sobrinos suyos: Juan Jorba y Vicente Jorba para que lo ayudaran en el próspero negocio, los hijos de éste último constituyeron una verdadera prosapia en la ciudad.

A decir verdad, desde los más lejanos tiempos de la Villa de la Concepción, las carretas -una o varias- y sus valerosos viajeros fueron una imagen cotidiana en la breve población, con sus procedencias desde Cuyo y San Luis, quizá, la mayor parte de las veces sólo de paso hacia el Litoral o Buenos Aires o viceversa cruzando el arenal del río Cuarto.

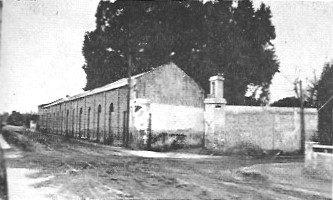

Si bien el almacén de Jorba se ubicaba el pleno centro de la urbe, inicialmente frente al templo de San Francisco (donde el viejo Palacio de Tribunales) y, desde 1881, en la sobreviviente clásica y magnífica casona de la esquina de San Martín y Alvear (actual café Octavia), la barraca de la firma se levantaba al frente del arroyo El Bañado, entornado por una calle de tierra que alguna vez se llamó Independencia (hoy Jaime Gil), en la misma manzana que actualmente ocupa el club Gorriones, esto es: la avenida Jaime Gil, y calles: Alberdi, Lamadrid y Paraná. Los Jorba tenían en el otro frente de los depósitos una quinta que producía flores y frutales. Quienes tenemos algunos años, todavía recordamos esos galpones de muros encalados, abandonados y resistiendo el olvido hasta mediado de los años sesenta del siglo pasado, rodeada de un caserío humilde, allí en la bajada misma de la Loma Fría, donde eran habituales historias populares con personajes y boliches que el tiempo ha desdibujado.

La campana de la barraca llamaba todos los amaneceres a la peonada al laboreo diario. Los mismos jornaleros y otros que se autoconvocaban a propósito, llegaban hasta el enorme patio arbolado cuando sabían que se preparaba la salida de una caravana, para pedir ser conchabados en el viaje. Los hombres procedían de la misma barriada o de la Buena Vista o de las estancias cercanas. Existía la papeleta de conchabo que los patrones solían exigir, asimismo la policía, para mostrar que el muchacho no ejercía la vagancia. A la ida, las carretas tiradas por bueyes o mulas, partían en fila -una tras de otra- repletas de mercaderías que por encargos o con novedades se iban dejando en las poblaciones del recorrido hacia las sierras. La salida tomaba por la huella hacia el río, y vadeándolo seguía hacia el Noroeste destino a las sierras bajas rumbo a Calamuchita, recorriendo atajos, caseríos y pueblos que se sostenían y crecían a la vera del camino. El trayecto que era lento y largo solía estar acompañado por algún arreo de animales. Se reconocía como capataz al paisano de vasta experiencia, don Domingo Aravena, acompañado del postillón Cipriano Rodríguez con un cornetín que anunciaba los cruces y llegadas. A la vez, don Alejandro Carreira quien, como administrador, viajaba en carruaje por separado. Las gratas mentas rescataron a algunos criollos, entre tantos, como Bienvenido Tissera, el “Negro” Villamor y el inolvidable Andrés Bustos con sus atuendos sencillos: bombacha, pañuelo al cuello, poncho, sombrero y el facón atravesado en la cintura, en tanto, el tropero y payador Magallanes siempre auxiliado por su inseparable guitarra. En general, toda gente noble, de buen proceder y de familias sostener.

Al regreso por la misma ruta, en medio de la vocinglería de troperos barbudos y tostados por los soles, las gentes del pueblo y familiares les daba la bienvenida; mientras, una profusión de olores daba cuenta de las pesadas cargas, con los cueros apilados, lana en fardos, plumas, algunos tejidos, granos, nueces, quesos, fiambres, dulces caseros y hasta yuyos sanadores, curtidos y elaborados por los humildes hombres y mujeres de las sierras chicas que satisfacían el mercadeo propio y el de los Jorba por supuesto. Toda la mercadería se almacenaba en el enorme depósito y la playa donde los estibadores trabajaban a destajo para el mejor acomodo de los productos acopiados.

En el recorrido quedaba un memorial de aventuras: reparación de los carros, cruces de arroyos caudalosos, animales retobados, y los consabidos fogones del anochecer donde se establecía una comunidad junto al ancestral ceremonial del fuego donde la pava lista para el mate y la estaca con carne asada formaban parte de la providencia, con cualquier clima o situación. La reunión a la orilla de una aguada era oportuna entre cigarros y vino en bota, para las cuitas del paisanaje, la narración de hazañas pasadas con picardía y exageraciones, y el cancionero popular animando la noche hasta la hora del descanso.